杀戮之王,天下谁人还识君——怀念丁祯彦老师

- 品味生活

- 2025-11-28 12:04:02

- 1

今天(2025年11月28日)是丁祯彦老师逝世二十六周年的忌日,如果他还健在的话,今年已是91岁的高龄了。

丁老师生前是华东师范大学哲学系教授、博士生导师,华东师大哲学学科第二代学人的主要代表,也是20世纪80-90年代国内中国哲学界一位有影响力的学者。

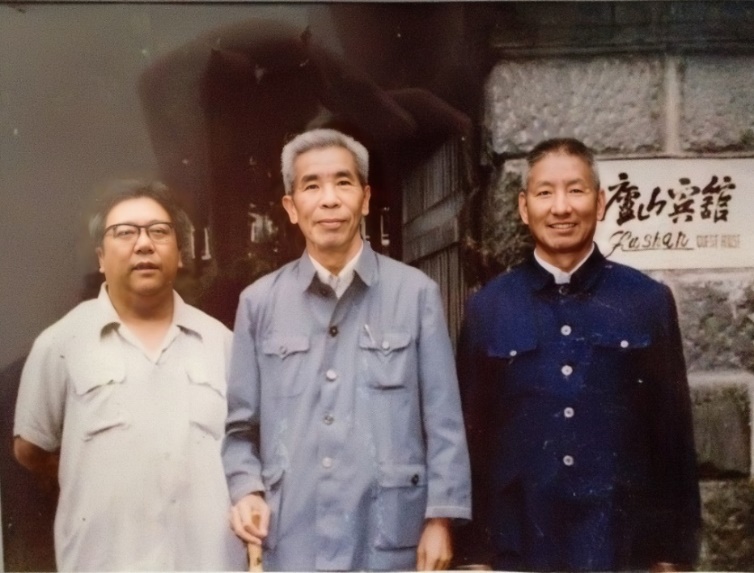

1985年冯契与丁祯彦(左一)等在庐山

1934年7月,丁老师出生于重庆,1952年9月考入华东师大新成立的政治教育专修科学习,两年后毕业留校任教。他师从当代中国著名哲学家、哲学史家冯契先生,是冯先生的得力助手。1955-1957年,政教系开办了第一个研究生班,学校从理科各系抽调五位骨干青年教师跟随冯先生学习哲学,刚工作不久的丁老师也参加学习,课后进行辅导。当年参加研究生班的学员袁运开(曾任华东师大校长)后来回忆说,丁祯彦“好像是班里的小先生,发挥着辅导助教的作用,是冯先生的好帮手”。据王家范先生的《忆天佑》,丁老师和历史系谢天佑、数学系张奠宙,是校党委副书记在全校大会上表彰过的三位又红又专的青年教师典范。

“文革”结束后,在冯先生的指导下,曾乐山先生、丁老师等制定了一个很宏大的哲学教研室10年发展规划,把中国哲学史的研究与教学列为重点之一。1978年,研究生教育恢复,冯先生招收了第一届中国哲学史专业的硕士研究生。1981年,经国务院学位委员会批准,在华东师大设立中国哲学史专业博士点,冯先生任博士生导师。作为研究生指导小组成员,还是副教授的丁老师(1986年晋升教授)负责管理研究生,包括日常谈话、课程安排、开题报告、论文撰写等等。童世骏老师至今记得,还在冯先生指导下读硕士的杨国荣老师,为了胡适与清代朴学的论文选题,整天泡在图书馆读乾嘉学派的材料,做笔记,做卡片。当杨老师拎了一大袋的笔记去汇报论文进展情况时,把开门迎接他的丁老师吓了一跳。查华东师大学位论文数据库可知,不少冯先生指导的硕士生都在论文封面的导师一栏把丁老师列为副导师。陈卫平老师是第一届六名硕士生之一,后来在发表毕业论文时,特地在文末附记:“本文是我一九八一年研究生毕业时的论文,写作过程中得到冯契、丁祯彦、曾乐山诸先生的指导,在此深表感谢。”杨国荣、高瑞泉、李志林、温映瑞、崔宜明、吾敬东、陈晓龙等博士生,或把丁老师的名字印在论文封面,或在论文出版后记、回忆冯先生的文字中感谢丁老师的关怀和教诲,以及对论文写作的指导与帮助。

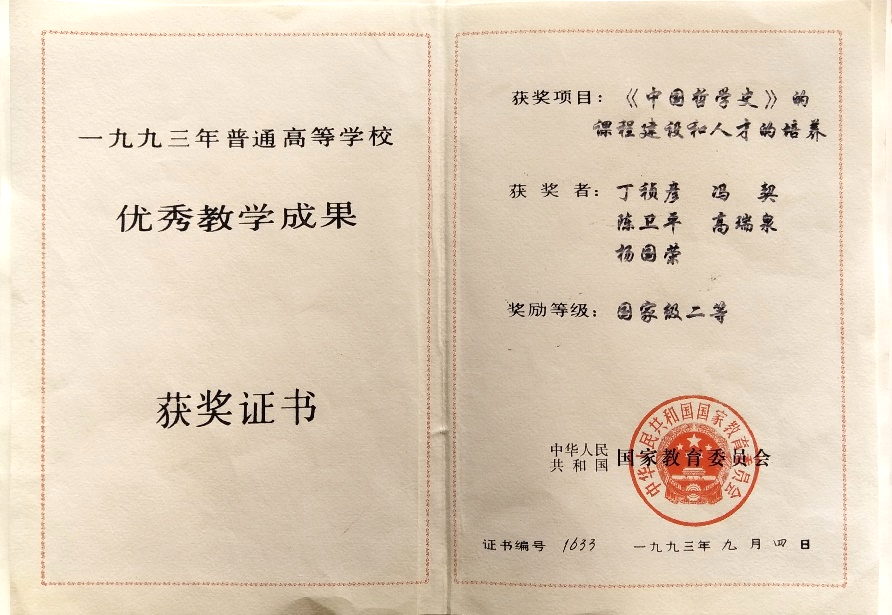

丁老师不仅负责管理研究生,还积极推动中国哲学史的课程建设。1978-1979年,冯先生每两周讲一次“中国古代哲学的逻辑发展”,由研究生整理出记录稿。从1982年起,他花了两年多的时间把打印的记录稿修改定稿,“丁祯彦同志通读了全书,随时有所切磋”。1988年,《中国古代哲学的逻辑发展》荣获全国高等教育优秀教材奖。1989年,受国家教委委托,在冯先生具体指导下,丁老师与安徽师大臧宏教授吸收已有中国哲学史论著和教材的研究成果,主编出版了《中国哲学史教程》,对高等师范院校的中国哲学史教学产生了广泛而持久的影响。经过十多年的课程建设和人才培养,华东师大的中国哲学学科逐渐形成了以冯先生为学术带头人,丁老师等为中坚,一批年轻教授和副教授为后援的学术梯队,教学和科研力量及水平已处于国内先进行列,成为培养这方面高级人才的主要基地之一,并在国际上享有较高的声誉。1993年,由丁老师主持的“《中国哲学史》的课程建设和人才的培养”项目先后荣获普通高等学校优秀教学成果上海市一等奖和国家级二等奖。

1993年“《中国哲学史》的课程建设和人才的培养”国家级教学成果二等奖获奖证书

在学术研究方面,丁老师立足冯先生的哲学史定义、哲学史研究方法论及其对中国传统哲学和近代哲学基本特点的概括,不仅对“体用不二”“象数相倚”等中国传统辩证思维方式有出色研究,还在学术界较早开展了对魏源、谭嗣同、梁启超等人的历史哲学思想的研讨,在马克思主义哲学中国化研究领域也做出了重要贡献。除了公开发表的数十篇论文,他独撰或与人合作的著作主要有《哲学的变革——马克思主义哲学中国化问题初探》《春秋战国时期观念与思维方式变革》《中国哲学史纲要》《中国近代哲学史》等;主编或共同主编的教材除了《中国哲学史教程》,还有《中国哲学名论解读》等。此外,他还与人合作整理出版了道教典籍谭峭的《化书》等。

丁老师先后担任过华东师大政教系副主任、哲学系副主任和哲学研究所所长,以及上海市哲学学会秘书长、上海市中西哲学与文化比较研究会会长、国际中国哲学会华东地区咨询中心负责人等职;以主编或副主编身份组织国内各地学者编写了《哲学大辞典·中国哲学史卷》《孔子大辞典》《中国哲学三百题》等一大批工具书。鉴于他在中国哲学研究领域的学术造诣和重要影响,每年都有不少高校的中国哲学以及相关的中国教育史等专业硕士点、博士点请他评阅研究生论文或参加论文答辩。

1988年高瑞泉博士论文答辩后合影(左起楼宇烈、胡曲园、朱贻庭、冯契、石峻、高瑞泉、陈旭麓、赵修义、曾乐山、丁祯彦)

1989年,丁老师55岁,差不多就是我现在的年纪。同年9月,我考入华东师大哲学系读本科,在新生入学典礼上,第一次知道了哲学系的学术奠基人是冯契先生。虽然入学典礼上没有见到冯先生,但差不多每天早上,他都会到校园里散步,练太极拳,所以我们早上去文附楼教室上课时,总能见他坐在文科大楼前的荷花池边石凳上休息、沉思。入学典礼上,我还认识了1989级硕士研究生郁振华(老郁)。第一次去他们宿舍,就把一个本科生给深深震撼了:一面墙上画着巨幅维特根斯坦的头像,头像两侧挂着一副毛笔手书的对联:“感觉能否给予客观实在?”“真善美的人格如何培养?”老郁说这是冯先生思考的哲学问题,然后就给我介绍冯先生总结的四个认识论问题,说冯先生不仅是一位哲学史家,更是一位真正的哲学家。大学四年,在老郁他们的指导下,我和同学们办讲座,编刊物,开读书会,举办读书征文活动,给校报写报道,把青年哲学学会的活动搞得有声有色。

虽然丁老师没有教过我们这一届本科生的课,但我们都知道系里有一位资历很老的、胖胖的丁老师。那时杨国荣老师教我们“中国古代哲学史”,陈卫平老师讲“中国古代哲学原著选读”,李志林老师讲“中国近代哲学史”,高瑞泉老师讲“中国近代唯意志论思潮研究”,施炎平老师开的是“周易研究”。1993年,我免试直升研究生,读的是中国哲学专业,系里指定丁老师作为我的指导教师,这才跟他有了近距离的接触。丁老师是重庆人,身材不高,乐和随性,笑眯眯的像弥勒佛,说起话来很有一种四川人的幽默感。重庆、四川当时还没有分家,我是他的小老乡,他经常叫我到他家里吃饭,亲自下厨炒菜,煮面条,还有加了光明牌冰砖的自制土豆沙拉。记得有次寒假我没回成都,他还叫上我和另一位同学去中山公园旁边的花正吃自助餐,撑得我俩都快提不起腿上公交车了。

1994年底,硕士二年级上学期快结束时,系里转来一份通知,说研究生院试点硕博连读。我很想抓住这次机会,申请硕博连读,跟着冯先生读博士。在此之前,我已认真读过《中国古代哲学的逻辑发展》和《中国近代哲学的革命进程》,以及《逻辑思维的辩证法》《人的自由和真善美》的打印稿(《认识世界和认识自己》是在冯先生去世后才打印出来的),而且跟冯先生已有了初步的接触。本科入学不久,1989年10月,系里举行校庆学术报告会,全体本科新生参加并聆听了冯先生作的关于“化理论为方法,化理论为德性”的报告。同年12月,冯先生、张天飞老师应邀出席“学哲学与做人”师生座谈会,勉励我们不管处在什么环境中,都要树立远大的志向。大约是在本科三年级下学期,1992年上半年的某一天,陈卫平老师给我一份复印件,是冯先生发表在1947年《哲学评论》上的《智慧》一文,叫我用系里的电脑整理一份简体横排大字本。后来我打印了两份,一份由陈老师转呈冯先生,一份由我留存至今。由于《智慧》的底稿在“文革”中被抄走了,对照《认识世界和认识自己》最后三章以及《忆在昆明从汤用彤先生受教的日子》《忆金岳霖先生以及他对超名言之域问题的探讨》这两篇文章的内容,可以肯定冯先生在讲课和写作时利用了陈老师给他的复印件和大字本。1993年10月,系研究生会举办主题为“走向21世纪的中国哲学”博士生硕士生论坛,我参与邀请冯先生出席,陪同他从师大一村的家里步行到办公楼东楼,记录整理他的发言并发表在校报上。硕士二年级,我在《江淮论坛》上发表了第一篇论文;在丁老师的指导下,又参加“中华民族优秀传统文化丛书(哲学卷)”的编写工作,自己写了一本小册子《功不可没的法家思想》。

我自认为对冯先生的哲学和哲学史研究已有一定的了解,也达到了研究生院规定的申请硕博连读的条件,但是否要跟丁老师提出来,我有些犹豫。这不仅是因为担心冯先生不接受我,也是担心丁老师毕竟已是博导,而我此时提出转去跟冯先生读博,很可能给他或其他老师、同学留下“另攀高枝”“背叛师门”的印象。思前想后,我还是鼓起勇气说出了我的想法,结果丁老师不仅没有反对,反而很支持,说会把我的情况告诉冯先生,征求他的意见。我想,可能是长期协助冯先生培养研究生的原因吧,在丁老师心里,华东师大哲学系中国哲学专业的研究生,要说有师门,都是冯门,没有什么丁门或者其他门。

转眼到了1995年,寒假结束后,我回到学校去看丁老师,他说冯先生基本同意接受我做博士生,改天领我去冯先生家里再当面谈谈。就在我满心欢喜又忐忑不安地等着去拜访冯先生,接受面试时,2月28日一早,陈卫平老师急匆匆地来宿舍找我,说冯先生病倒了,要送医院,叫我再去博士生宿舍找身强力壮的陈晓龙师兄。等陈老师、童老师、晓龙师兄和我把冯先生送进华东医院时,其实他的情况还不错。安顿下来后,我们准备回学校安排后续陪护等事宜,临走时冯先生还跟我们挥手说再见。我们也半开玩笑地说,哲学家一天也不能停止思考和写作,下午就给您送台录音机来,这样不用动笔,只要说出来就行,到时我们负责整理录音。没想到中午吃饭时,食物吸入气管,窒息导致休克,经全力抢救,也没能救回来,3 月1 日零时,冯先生走了。早上得知这一消息,犹如晴天霹雳,毫无思想准备,但我知道,跟着冯先生读博的愿望永远不可能实现了。

冯先生去世后,我还是申请了硕博连读。在我印象里,当时系里中国哲学专业的博导只有丁老师和杨国荣老师。丁老师头一年(1994年)刚招了第一届学生,杨老师则刚评上博导,尚未招生,而且正在英国牛津大学访学(1994-1995年)。手续办妥后,从1995年9月开始,我正式在丁老师指导下攻读博士学位。那时候读博士,好像不用上什么课,就像冯先生在西南联大读研究生那样,主要就是根据中国哲学和西方哲学两个书单并结合论文选题来读原著,有的精读,有的泛读,定期向丁老师汇报,有问题则向丁老师或系里相关老师请教。虽然当时没有必须发表论文才能毕业的硬性规定,到毕业前,我已在《文史哲》《哲学动态》《学术月刊》《华东师大学报》等刊物或文集发表了7篇论文、综述,还获得了宝钢教育奖优秀学生奖。

命运弄人。1997年,离博士毕业还有一年,我被告知中国哲学教研室没有进人指标,如想留系,只有逻辑学教研室还能进人。我当然想留系工作,留在这个跟冯契先生的名字联系在一起的独特的精神传统之中。但是,作为学生,我对被告知的情况不明就里,又不想让丁老师为难,也就没有跟他多说。不知天高地厚的我,向系里表示,愿意去逻辑学教研室。我至今仍不明白,当初究竟何德何能,竟入了彭漪涟老师、冯棉老师的法眼,他们同意我留在逻辑学教研室。于是,在读博的最后一年,我一边写毕业论文,一边随堂听彭老师讲课,先批改作业,后讲评作业,再后来撰写教案给彭老师审阅,最后在课上试讲。

1998年7月,博士毕业,哲学系简讯“牛头报”随后发布消息:“我系教师队伍又增新生力量:晋荣东同志在博士研究生毕业后被安排到逻辑学教研室工作,并担任98级本科生辅导员。我们祝愿他尽快适应新的角色,并在各个方面都能以后浪推进前浪。”

参加工作后,彭老师担任我的“1+1”业务指导教师,丁老师虽然跟我不在同一个教研室,依旧不时给我以各方面的关心和指点,叫我到他家吃饭聊天。除了嘱咐我要尽快完成从学生向教师的角色转变,处理好跟同事之间的关系,不要介入单位上的各种历史矛盾,要认真钻研教学,尽快站稳讲台,他还会问我学术界有什么新动态,讨论他读到的系内外老师的最新成果,支持我承担系主任助理的工作,勉励我在新的专业和岗位上踏实前行。1998年10月下旬,丁老师因小中风住进第六人民医院,恢复情况尚好,但也埋下了隐患。1999年下半年,当我们都在憧憬着即将到来的新世纪,议论着“千年虫”究竟会如何爆发时,噩耗传来,11月28日星期日上午,丁老师在和博士生谈话时突发脑梗,经抢救无效,于13点04分不幸去世,年仅65岁。

遗体告别仪式举行后,部分研究生自发组织了一个追思会来纪念丁老师,校报还以“携我后学乐此不疲,为人师表风范长存”为题做了报道。一位博士生说,丁老师是在工作岗位上倒下的。其他几位导师在国外,他的担子很重。他身体本来就不好,但坚持工作,这种敬业精神,值得我们学习。还有一位博士生说,我的导师出国前,把我托付给丁老师,他一直很关心我的论文,帮助甚多。他还告诫我:“论文下笔前,要多听不同意见,一旦下笔,就不要随便听别人,只写自己的。”陈卫平老师曾把冯先生对待求教者的态度概括为三个“一个样”,丁老师其实也是这样做的。直到生命的最后一刻,他都对所有学生一视同仁,真正做到了对待自己指导的学生和他人指导的学生一个样,对待哲学系的学生和其他系的学生一个样,对待校内的学生和校外的学生一个样。

在《哲学的变革》一书的后记中,丁老师写道,“我于1952年起师从冯契先生学习哲学,算来也四十有年。但由于我生性迟顿,对哲学领悟较差,而先生已先逝,我也年过花甲,深有‘生也有涯,知也无涯’之感。不过,我还想在有生之年‘以有涯随无涯’,努力学习,以不辜负伟大的时代。”可惜天不假年,丁老师倒在了新千年来临的前夕,倒在了一个还可以大有作为的年纪。人在天国的他肯定留有很多的遗憾:太多的叮嘱还没有来得及告诉学生,太多的思考还没有来得及形诸文字,太多的工作设想还没有来得及和同事交换意见。

2009年下半年,我在加拿大访学,老郁来信说有个纪念丁老师逝世10周年的活动,问我能否写几句话,到时候他代为宣读。我当时回信写了四段话,其中一段大意是说:我至今仍然记得童老师整理的《不懈的追求——记丁祯彦教授生前最后的两次发言》。一次是在《跨越边界的哲学——挪威哲学文集》中译本的首发式上,丁老师认为这本文集在中国出版,是继承了鲁迅的事业,向中国人介绍欧洲小民族的文化。这个工作很有意义,现在只是一个开头,还要进一步搞下去。他说,冯先生讲过,二十一世纪将形成世界性的哲学,而世界性的哲学是建立在多民族的哲学的交流基础上的。另一次是在庆祝王元化先生八十华诞的座谈会上,丁老师呼吁向王元化先生学习,认为他是一位真正能够进行自我批评的理论家,从不人云亦云,不随波逐流;有人会觉得他的有些观点和说法难以接受,但他的独立思考恰恰是对党负责、对人民负责。我觉得,这两次发言,就好像是丁老师留给我们的学术遗言,应该成为我们学习、研究和工作的指南。

第二年9月回国后,一次偶然的机会,我发现校报上刊登有这次纪念活动的长篇报道,来自本市各高校和科研单位的丁老师的生前同事和学生,深情追忆了他献身哲学研究和教学的一生。大家纷纷褒扬他的崇高师德、以有涯之生随无涯之知的求索精神,为能有这样一位和蔼可亲、热心厚道的师长和朋友而感到幸运。郑忆石老师回忆说,刚来到系里,对周围的一切都感到很陌生,心里也比较不安,但每次看到丁老师的笑脸,心里就感觉轻松了许多;他每次总要说“郑忆石,到我们家吃饭”,真的特别地感动,感到特别的温暖。大家特别提到丁老师敬重长辈,提携后学,为哲学系学术传统的维系和发扬倾注了全部的心血。童老师说,冯先生去世后,丁老师和张天飞老师等就牵头成立冯契先生遗著编辑整理工作小组,为编撰《冯契文集》,他们忙着确定出版社和文集具体篇目,整个工作做得非常仔细。对老的是如此,对小的他也很关心。童老师还说,丁老师十分关心青年教师的业务发展,他会非常认真地读大家发表的东西,有时会在半夜里打电话来讨论。老郁对此也深有感触,说丁老师读了青年教师的文章后,会很坦率地表达自己的看法,批评和赞扬,态度都很鲜明。

1989年华东师大哲学系全体教职工合影(二排右二丁祯彦)

在这篇报道中,给我留下深刻印象的还有赵修义老师的一段话。他说,丁老师最重要的工作,是承上启下、凝聚人心的学术组织工作,这是他对哲学系的独特贡献。他这种扶老携幼、固本强系的工作,无法量化,却润物无声,对于一个学术传统来说,是不可或缺的。今年上半年,赵老师出了一本新书,《故旧往事欲说还休——从未名湖到丽娃河》,其中也有类似的表述。“除了教好书,力所能及地做些研究外,我们同辈的许多教师都尽力为年轻人的成长、成才创造点好的条件,把他们推上去。给他们腾出时间专心学术,也许这就是我们这一代人该做、能做而且会做出一些效果的事情。我不知道其他系怎么样,至少我们哲学系成立后这一条是非常明确的。教育的事情就是这样,不仅需要有一批卓有建树的专家,也需要很多默默无闻的教学或行政工作者。”

如今二十六年过去了,记得或认得丁老师的人,也越来越少了。几年前的今天,我在朋友圈感叹“天下谁人还识君”。最近几年,可能是自己的年纪也大了,我常常想起丁老师,也感念其他给我以教诲的老师们。我也时常疑惑,丁老师这样的人,如赵老师所言,对于一个学术传统来说不可或缺,可二十六年后的大学(包括我现在服务的华东师大和哲学系)在方方面面都发生了巨大变化,当今的校园,还需要像他这样的人吗?将来的校园,还会产生像他这样的人吗?

上一篇:吃雪白大扔子视频免费观看,组图:香港火灾救援中的消防员

下一篇:上海相册V⑤|导游