免费的追剧软件免费,《都是她的错》:支配性男性气质下的“母职困境”

- 指点迷津

- 2025-11-28 11:32:02

- 1

本文包含剧透,请酌情阅读。

高分美剧《都是她的错》以一场突如其来的儿童失踪案拉开序幕:职业女性玛丽莎按照另一位妈妈珍妮的短信指引前往接5岁的儿子麦洛,却发现所谓的孩子们约会纯属伪造,而儿子的追踪器则在学校停车场被损毁。这场看似离奇的绑架案,在八集剧情中层层反转。

拨开悬疑的迷雾,剧集的核心并非单纯的罪案推理,而是借由“孩子丢了”这一极端情境,完成一次对当代母职困境的层层剖解——从制度性母职对女性的外在规训,到自我认同母职的内在枷锁,最终直指底层女性母职被系统性剥夺的残酷现实。

“母职困境”

剧名《都是她的错》中的“她”,首先指向母亲玛丽莎。

玛丽莎是财富管理专家,有自己的公司,丈夫做的是期货,两个人收入颇丰,算是“高产家庭”。不过,在育儿责任的分配上,她始终承担着远超丈夫的主要责任。麦洛的日常接送原本由保姆安娜负责,但安娜一旦请假,主动调整工作节奏、亲自接手的是玛丽莎。在孩子刚丢时,有人问会不会是孩子爸爸接走了,玛丽莎说,“他不会接小孩,不是我们的保姆就是我”。报警后,警察上门询问孩子当天的穿着,玛丽莎能精准描述一切,彼得只能含糊地给出“金发,长头发,刘海很长”这一个特征。

玛丽莎能够准确描述出儿子当天的穿着

这份事无巨细的付出,也让她在儿子意外发生时首当其冲地成为被问责的对象。在儿子丢失几个小时后,彼得一度情绪崩溃,指责妻子为何没有确认收到短信的号码,才导致儿子被拐走了。在为寻找孩子召开的记者会上,记者们连珠炮式地向玛丽莎提问:为何几个小时后才发现儿子失踪?儿子失踪时,她在干什么?她的公司是否有什么财务问题?甚至有记者质疑,孩子丢了只是她的“自导自演”……玛丽莎的职业成就与社会地位成为她被攻击的缘由——一个忙于事业的母亲,因未能时刻看护孩子,才导致孩子丢了。

彼得指责玛丽莎

即便身为成功的职业女性,玛丽莎依然深陷“制度性母职”的困境中。所谓制度性母职,是由父权制定义,并通过文化、社会期待与潜在规范不断强加于女性的一套严苛要求,它系统地将育儿责任建构为女性专属的、且必须全力以赴的核心使命,无论女性在职场取得何等成就都不能免俗。后来有学者用“密集母职”来概括制度性母职所呈现出的新特征,即,母亲的实践必须在时间、情感和劳动上高度密集,保持“时刻在场”,以随时满足孩子的各种需求。玛丽莎这样的精英职业女性,被套上了更沉重的枷锁——她们被期待成为无所不能的“超级妈妈”,不仅要有成功的事业,还要能够完美平衡事业与家庭。

剧中另一位母亲珍妮是出版社主管,与玛丽莎面临相似的困境。每当家庭需要有人调整工作安排照顾孩子时,总是珍妮被迫承担起这份责任;丈夫被目睹在停车场悠闲刷手机逃避照看孩子的责任,他却辩称这是为了让珍妮多花时间陪孩子……玛丽莎与珍妮在学校组织上的一次联谊活动上一见如故,两个人在休息室里吐槽丈夫,玛丽莎说“上下学接送、看医生、午餐、点心、衣服、活动、鞋子,他(丈夫)完全没头绪”,珍妮深以为然,她丈夫也是如此。在玛丽莎夸赞珍妮是一个厉害的人时,珍妮有些动情,“我很厌倦当一个厉害的人,我不想再厉害了”。

然而,对于“密集母职”的疲惫与抗拒,并未真正转化为行动上的解脱。在现实的家庭分工中,不论是玛丽莎还是珍妮,依然被迫延续着“超级妈妈”的角色,事无巨细地承担起育儿的主要责任。比如珍妮约了一个重要客户谈合作,途中丈夫密集发来短信,询问孩子水壶在哪等等,珍妮分神地回复,一并跟客户道歉,后来中途离席去接电话,安抚儿子……即便身处重要的工作场合,也明知孩子有丈夫照顾,珍妮还是下意识地将育儿事务置于首位。

丈夫照顾着儿子,但正在开重要的会议的珍妮,还是一再打断工作安抚儿子

这是“作为认同的母职”的结果。如果说制度性母职是外在的社会规训,那么作为认同的母职则是这种规训的内化结果,它指的是女性将“母亲”身份内化为自我认同的核心,将育儿的成败视为自我价值的重要评判标准。比如玛丽莎和珍妮,“自觉”地承担起育儿的重担;当孩子失踪后,玛丽莎也将所有过错归咎于自己,她不断懊悔不该相信陌生短信,不该自私地想抽身谈工作。

玛丽莎认为孩子被拐,是自己一心投入工作造成的错误

这种“内化”在高知职业女性身上表现得甚至更为严重,笔者身边所看到的多个例子也反复验证了这一点。高知职业女性受教育程度高、掌握更多资源,也更积极地拥抱“科学育儿”理念,在成为母亲后,她们会不自觉地投入大量精力研究育儿知识、参与亲子活动、关注教育资讯,寄望于将先进的育儿知识转化为更完美的母职实践。但是,对“科学育儿”的追求,无形中构建了另一种枷锁,它将母职的“及格线”不断提升,使得她们陷入一场永无止境的自我优化竞赛,一旦孩子的成长出现任何偏差时,她们轻易将问题归咎于自己在职场投入过多精力,认为自己的事业成功是建立在牺牲孩子的基础上,从而陷入强烈的自责感、负罪感和自我否定之中。

至此,制度性的母职与自我认同的母职形成强烈的双重压迫。玛丽莎在剧中的经历完整展现了这一恶性循环:社会指责强化了她的自我否定,而她的自我否定又使她更易接受社会的指责。

支配性男性气质

都是“她”的错,“他”自然就隐身了。但事实上,真正应该被置于审视之下的,是彼得所代表的支配性男性气质。

按照R.W.康奈尔的经典界定,支配性男性气质是父权制为维护男性统治而建构的“理想类型”,它并非简单的生物决定论产物,而是在社会实践中被动态建构的产物。在权力关系层面,支配性男性气质表现为强大的权力欲与支配性,要求男性在家庭与社会关系中占据主导地位;在认知模式上,支配性男性气质奉行理性至上的思维模式,系统性地压抑脆弱、共情等被视为“女性化”的情感表达;在经济维度上,它将经济成功导向的自我价值认定神圣化,把男性角色窄化为单纯的“供养者”,等等。

彼得这位表面上成功的金融从业者、体贴的丈夫、关心孩子的父亲,恰恰是支配性男性气质的完美体现者,他的整个人生轨迹都在践行并强化着这种气质的每一个维度。

在育儿任务的分配上,支配性男性气质与制度性母职形成了共谋关系:支配性男性气质通过将育儿界定为“非男性事务”而主动放弃责任,而制度性母职则通过将育儿定义为“女性天职”而被动承接这些被放弃的责任。剧中有这样一个细节:在麦洛出生后的很长一段时间里,每晚频繁夜醒、需要照料时,起身安抚的永远是玛丽莎,而彼得则安然入睡。在儿子终于可以睡整觉时,彼得这样对妻子说,“我发誓,你无所不能”。看似充满爱意的赞美,隐藏的是将母职责任永久固化的潜台词。

在家庭决策中,彼得也展现出绝对垄断。当绑匪打来勒索电话时,彼得选择隐瞒妻子,独自准备巨额现金进行交易。他对质问的玛丽莎辩解道他这么做有正当理由,但这不过是支配性男性气质经典的伪装,他将控制欲包装成“为你好”的保护欲,剥夺女性的决策权来巩固男性在家庭中的核心地位。

而一切悲剧的源头,得追溯到六年前那场车祸。当彼得发现自己的亲生儿子已经死亡,而另一位母亲约瑟芬(即后来的凯莉)的儿子幸存时,他调换了两名婴儿,将自己死去的孩子放入约瑟芬的车中,抱走了活着的麦洛。支配性男性气质在此展现了其最可怖的面貌,它赋予彼得如此绝对的权力幻觉,以至于他相信自己有权重新定义生命、改写血缘、操纵情感。当他将别人的孩子当作可替换的物品,将自己的丧子之痛转嫁给另一个母亲时,这一行为已经是一种反人性的暴力。彼得的所作所为证明,支配性男性气质一旦与权力结合,就会孕育出这种令人胆寒的“理性恶魔”。

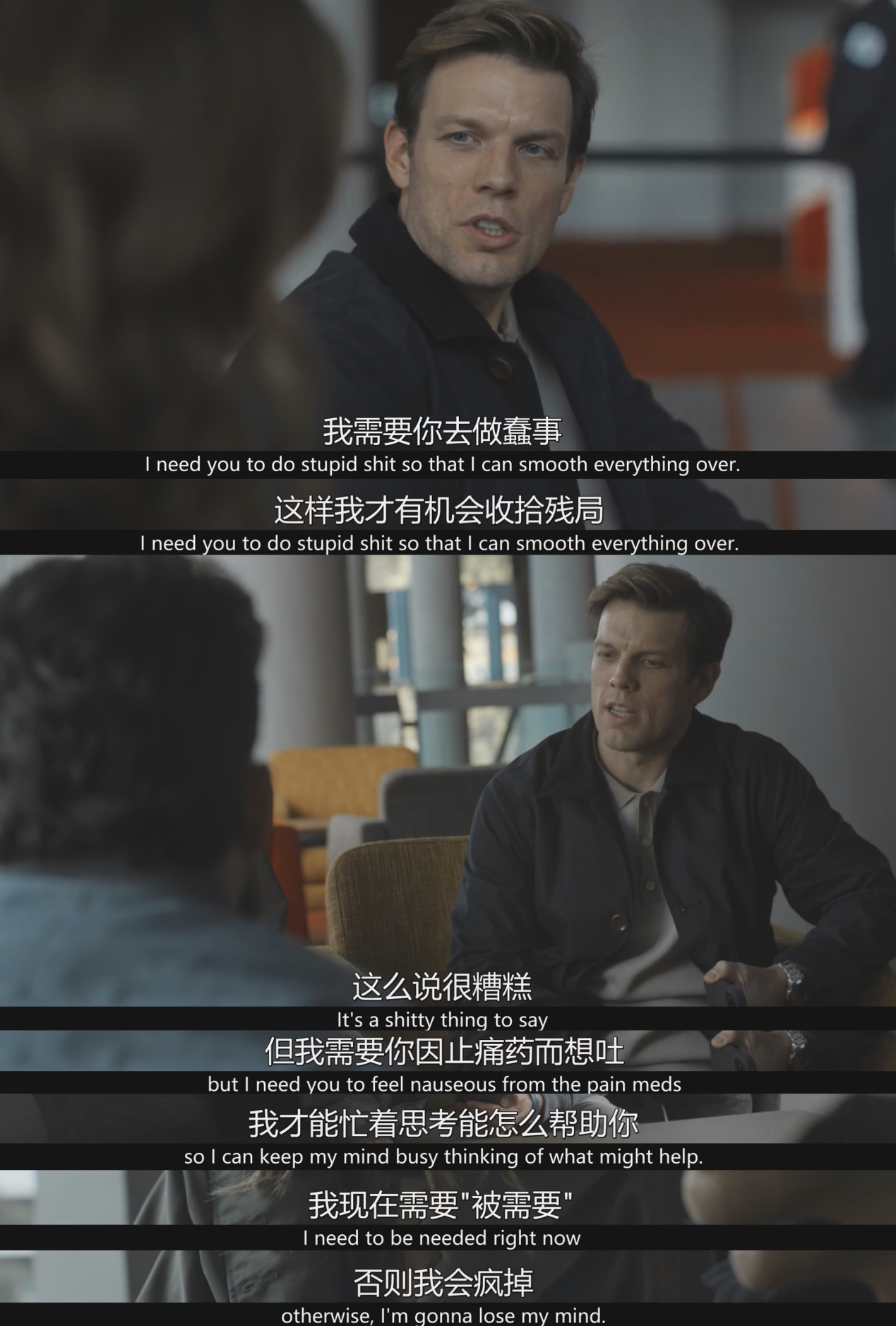

彼得的支配性男性气质不仅体现在自己的小家庭中,更如一张无形的网,笼罩着他的弟弟妹妹。他一直告诉残疾的弟弟不符合先进脊椎手术的资格,使弟弟不得不依赖自己生活。真相却是,彼得私自隐瞒了弟弟作为手术候选人的事实,他害怕手术成功后弟弟就会离开他,不再需要他的照顾。彼得也一直欺瞒着妹妹。童年时,彼得伸脚绊倒弟弟导致其脊椎重伤,而妹妹因为当时在追逐弟弟,误以为是自己的责任,并为此背负了二十年的罪恶感,在罪恶感下自暴自弃、自甘堕落。彼得对弟弟妹妹直言:“我需要你(妹妹)去做蠢事,这样我才有机会收拾残局……我需要你因止痛药而想吐,我才能忙着思考能怎么帮助你,我现在需要被‘需要’,否则我会疯掉。”他通过操控信息、情感绑架与制造依赖,实现对弟弟妹妹的绝对支配,巩固了他作为家庭支柱的权威形象。

彼得为了控制弟弟妹妹,宁愿他们一直是“废人”

值得注意的是,作为一名金融精英,彼得支配性男性气质与资本主义逻辑形成了危险的共生关系,使得支配性和控制欲更加隐蔽、更加具有破坏性。资本主义经济通过性别分工积累财富,男性往往控制着核心生产资源和财富分配,支配性男性气质则为这种分工提供“合法性解释”,而反过来,财富与地位不断强化着这种支配性男性气质的正当性。就比如彼得的经济优势让他能够将支配欲转化为具体行动:为弟弟妹妹提供优渥生活以换取顺从,试图用金钱收买记者,擅自处理赎金交易……

资本赋予的经济优势,强化了彼得的支配欲望,也借助资本主义的“理性”“效率”“利益最大化”等话语体系,为这种支配提供了完整的合法性叙事体系。比如缺席育儿成为“专注事业”,控制家人变成“关爱保护”,甚至,他将自己偷走凯莉的儿子,视为对所有人的拯救,他这样自我辩解:“她(凯莉)没办法给他(麦洛)我们能给的生活,我救了那孩子,我还让你免于失去儿子的痛苦,我救了我们所有人……”这是当代父权制极其可怖也必须高度警惕的演变。

被剥夺的母职

《都是她的错》层层反转后,“她”最终指向了保姆凯莉,是她偷走了麦洛。但这个被贴上“绑匪”标签的底层女性,其实是一个被社会结构层层剥夺的受害者。

首先值得关注的是,为什么保姆常常是“她”?剧中玛丽莎和珍妮两个家庭雇佣的安娜与凯莉都是女性,这并非偶然,而是现实中照料劳动女性化的缩影。

照料劳动,包括育儿、家务、看护等传统上被视为家庭内部的工作,在社会观念与经济结构中被默认为女性的天职。但与此同时,在资本主义体系中,照料劳动虽然不可或缺,却被系统性地低估其经济价值。家政工、保姆等工作往往低薪、无保障、缺乏职业晋升通道,成为“低价值劳动”的代名词。男性因社会地位与薪酬期望较高,普遍不愿进入这一行业,女性尤其是底层女性,因教育资源有限、就业机会狭窄,在筛选机制下被牢牢锁定在“照料者”的角色中。

而全球化与资本主义的结合,让女性照料者不仅在国家内流动,也在国际间流动,不仅仅是发达国家的边缘女性成为保姆,比如凯莉出身美国底层,也包括来自发展中国家的底层女性,如剧中的安娜来自智利,她成为美国一个中上流家庭的保姆……父权制下女性的“天职”被转化为全球市场中的廉价劳动力,完成了照料劳动在全球范围内的重新分配,催生了横跨国界的“全球照料链”,女性照料者在结构性压力下成为可流动的“商品”,用情感劳动的输出支撑着无数富有的或者中产家庭的运转。全球化与资本主义的合谋,既维持了性别分工的秩序,又通过阶层分化将照料成本转嫁给最脆弱的女性群体。

底层女性不仅在经济上被剥削,她们在母职上也常常被剥夺。一种很普遍的情形是,很多女性照料者本身也是母亲,她们被迫在“照料他人孩子”与“陪伴自己孩子”之间做出抉择,她们用自己母职的残缺,成全了中上层家庭母职的完整。当母职从一种生命体验被异化为可出售的劳动力商品时,这些女性失去的不仅是与子女共处的时光,也是作为母亲的主体性存在。

凯莉所遭遇的,是比这更为彻底的剥夺——她连作为母亲的合法身份与权利都被系统性褫夺。真相令人心碎:六年前的车祸中,彼得偷走了她健康存活的孩子。她明明感觉到自己孩子还活着,但父母的冷漠、男友锒铛入狱,孤立无援的她没有任何能力追究真相,甚至被医院、警方等机构视为不可信的叙述者。换言之,法律与社会制度从未准备承认她作为母亲的正当性。

凯莉偶遇了麦洛。此时她还不知道,眼前的男孩,正是她被拐走6年的儿子

多年来,凯莉承受着失去孩子的巨大痛苦。在她通过麦洛身上的“联觉症”,意外确认了她与麦洛之间的亲子关系后,她只能铤而走险,拐走了麦洛。但这却将她推向了更深的悲剧,她被彼得枪杀。这是最具悲剧性的一刻:当一个底层女性试图夺回本属于她的母职时,她也一并失去了生命,她被吃干抹净,却无人为她申冤。

剧集的结局看似圆满——玛丽莎用精心策划的“意外”清除了彼得这个“恶魔”,带着麦洛开始了新生活。然而,被除掉的只是彼得这个个体,而滋养他的支配性男性气质依然在社会结构中广泛存在,形形色色的“彼得”正在其他家庭里践行着他的“理性统治”;母职困境并未因一个人的死亡而消解,它依然如空气般弥漫在无数家庭的育儿日常中。

但我们可以反躬自省的是,在制度性母职的长久规训下,我们如何分辨母亲们的情感体验中,究竟有多少是发自内心的甘愿,有多少是被内化的规训?如果“无痛母职”意味着将责任转移,那么当这种转移建立在“女性照料女性”的链条上时,我们是否只是在重复另一种不平等?

承认困境的复杂性并不意味着无所作为。在现有的结构下,一个可行可及的实践是:对支配性男性气质人人喊打,并推动男性更多地参与育儿实践。当男性真正平等地分担育儿责任时,母职才能从女性独自背负的重担,转变为父母共同体验的生命历程。女性才能从“超级妈妈”的神话中解脱,作为体验的母职才能更加接近于一种真实的而非外界强加或定义的生命体验,男性也能在亲密育儿中重新链接那些被支配性男性气质所压抑的情感能力……而一些有益的改变,会随之发生,更好的出路,也会渐渐明朗。