初爱ねんね视频教程,黄永年诞辰百年︱拜根兴:追忆黄永年先生二三事

- 我爱学习

- 2025-11-28 09:36:02

- 1

黄永年先生(1925-2007),著名文献学家、中国中古史研究大家,在海内外学界享有盛名。先生在古籍版本学、古文献整理,特别是对陕西师范大学古籍整理以及隋唐史研究人才的培养贡献卓著。先生撰述享誉海内外学界的《唐史史料学》《六至九世纪中国政治史》等著作,成为陕西师范大学隋唐史研究领域的奠基之作。

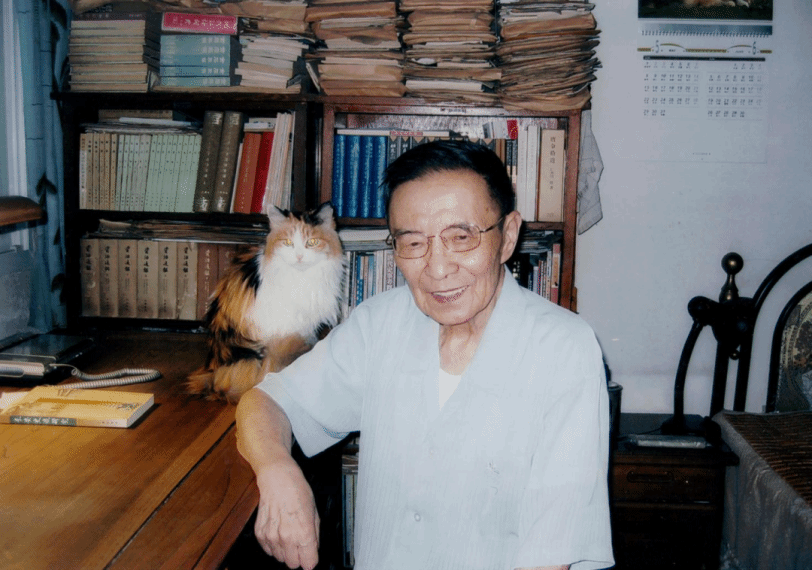

黄永年先生

今年10月是黄先生100周年诞辰的日子,我不是黄先生的弟子,但他讲授的“古籍版本学”“古籍整理概论”两门课我都选修过;黄先生出席了我们87级隋唐史硕士研究生论文答辩,针对我们的学位论文提出了很好的修改意见和建议,我们得以顺利获得硕士学位,他无疑是我的“座主”,敬爱的老师。黄先生去世之后,他的弟子们撰写了一系列回忆文章,(参陆三强主编《树新义室学记:黄永年的生平和学术》,陕西师范大学出版社,2015年。其他散见于报刊及网络的回忆文章也有一些。)如此我写与不写似都无关紧要,但作为接受过老人家教导及恩惠的学生,写一些文字当然是很有必要的事情。

一、“威严”严谨的黄先生

1987年我本科毕业,在此之前报考研究生,曾对陕西师范大学招考隋唐史专业方向的导师们做过了解。当时,还在书店购买了牛致功先生的《李渊建唐史略》,黄永年先生的《〈旧唐书〉与〈新唐书〉》等书籍,到图书馆过刊室查阅相关论文,做考前准备。因赵文润教授指导了我的本科毕业论文,我最终选择报考牛致功、赵文润两位教授合招的隋唐史方向研究生。

查阅我的研究生阶段成绩单,我在研究生第三学期选修了黄先生的“古籍版本学”课。这门课每周一次,上课地点在雁塔校区教学八楼一层。黄先生给上课的同学发他编写的讲义,讲义贴有古籍版本的图片。黄先生江浙一带的口音起初听起来有点费劲,好在几节课之后逐渐熟悉习惯。虽然有讲义,但我记得黄先生并不局限于讲义的内容,有点天马行空,特别是常常评论当时古籍文献版本领域、隋唐史研究领域学者们的成果观点,而且针砭不留情面。当时并不是很了解他讲的一些内容,但听后仍使人有痛快淋漓的感觉,给我们留下深刻的印象。一堂课五十分钟,和讲义关联的学界臧否就占了一半多时间,但随后的时间却是黄先生课堂的精华所在。因是给隋唐史专业方向的研究生开设的课程,故他举例都和隋唐史有关,如此我们听起来就很过瘾。这就是什么问题学界研究已经相当充分了,如果没有新的史料出现,就没有必要浪费更多的时间;什么问题虽然有人做过研究,但研究水平并不高,故进一步研究的空间仍很大,可以继续深耕;什么问题学界根本没有涉及,但研究的难度很大,需要查阅大量各类此前人们关注不多的史料,并需要储备众多领域的知识才行等等。可惜当时还处于懵懂状态,尽管觉得这些问题很重要,很值得撰写文章,但只是傻傻地听着,没有把问题清晰地记录下来。当然,即使记了下来,当时应该也缺乏能力撰写相关的论文。

我还记得黄先生给我们提到撰写考据论文需要注意的问题。他说写考据文章如同建一座大楼,史料根基必须牢靠,而且文章应有理有据、层层递进,最终得出自己的结论。如果哪一层面的史料不能很好地证明考证的问题,即史料本身或者史料涉及的事项出现偏差,就像大楼的根基少了很多砖块,或者是二手材料,就不能提供扎实的佐证,论证的问题就会垮塌,达成预期的目标就只能成为空谈。当然也有另外的一种情况,这就是文章写到某种程度时资料断层,那很可能路就走不通了。

黄先生给我们的印象是不苟言笑、十分威严,所以上课大家都有点提心吊胆,总害怕先生提问。记得有一次我的师弟因家里来人的缘故,上课迟到了十分钟,黄先生说了很重的话,对其严厉批评,从此之后再没有同学敢迟到了。

我最初硕士论文题目选的《唐代宫廷贵室饮食发微:以唐代政治与饮食为中心》,已经查阅了很多当时能够看到的史料,觉得可以动笔写了。就在这个重要档口,有一次从图书馆返回宿舍的路上,看到黄先生在前面走,我鼓足勇气上前打招呼,说了我的硕士论文选题,黄先生略作思考,很和蔼地和我边走边谈,没有一点此前我感受到的那种严肃威严。他觉得这个题目牵涉面广,但具体操作却有点琐碎,如果写的话还是挺有难度,建议我另找一个题目做。听了黄先生的分析,我也觉得挺有道理,故而重新选了有关唐代河北藩镇割据与文化的题目,后来论文虽已完成,又因可能牵涉“自由化”被导师否决,最终选了《孙光宪与〈北梦琐言〉》题目,并在很短时间完成,成为我的硕士毕业论文。从我留校继续从事科研的感受看,黄先生的看法无疑是对的,当时的知识素养,以及在很短的时间内要完成相对大的题目,其难度和匆忙做出来的论文现状可想而知,感谢黄先生的点拨指导。

1990年6月,我们隋唐史专业六名研究生(另外两位,一位提前毕业,一位提前答辩就业)参加论文答辩,答辩地点在雁塔校区教学六楼二层。看到黄先生和出席答辩的牛致功教授、赵文润教授、赵吉惠教授、牛志平教授、周伟洲教授谈笑风生,对我们六位师兄弟的论文逐一评议并提出问题,我们回答问题后他对论文仍提出一些修改意见,展现出严谨认真的治学风范,而且都是笑呵呵的样子,根本看不出之前上课时的“威严”。我们顺利通过硕士论文答辩。答辩过后我们还合影留念,黄先生、周伟洲教授站在后排中间位置,其他四位老师站在他的两边,薛平拴、张萍、安彩凤、张全有、李锋敏和我蹲在他们前面。这张照片我一直保存着,成为我研究生阶段结束的最好纪念。

作者硕士论文答辩后的合影(1990)

二、黄先生给我评职称

1990年9月,我留校入职陕西师范大学唐史研究所,成为唐史研究领域的一个小兵。此时黄先生担任陕西师范大学古籍整理研究所所长,虽然如此,唐史研究所或中国唐史学会的有关活动,黄先生亦多有出席。(有关黄先生对中国唐史学会的贡献,可参考胡耀飞《史念海、黄永年二先生与陕西师范大学唐史研究所的创办》。)如1994年8月台湾大学高明士教授来唐史研究所参访,黄先生曾随史先生和高先生见面,随后唐史研究所设宴款待高先生,黄先生也从始至终作陪。

有时在校园见到黄先生,和先生打招呼,先生都热情回应,知道我是唐史研究所的小拜。也正是在这一时期,寿成兄跟随著名隋唐民族史专家马驰教授读研究生,故而我们在老校区办公院唐史研究所也常常见面。

台湾大学高明士教授访问唐史研究所合影(1994)

另外,1988年成立的西安唐代文化史学会,史念海教授提议恩师牛致功先生担任会长。我留校之前就做中国唐史学会秘书处的具体工作,唐代文化史学会秘书长最初也是牛志平教授担任,故而每次开会,我都在牛志平教授的指导下给参会者发通知,打电话联系,打印相关材料等。该学会2000年前先后举办过七次学术研讨会,我的印象中黄先生至少出席过两次:一次是西安唐代文化史学会成立大会,一次是在大雁塔东边的“曲江春晓园”。虽然两次黄先生都没有提交相关的论文,但他每次都讲话,真心实意地支持学会的工作。

这一时期常在牛老师家见到黄师母带着寿成兄的女儿玩耍,因我刚留校工作,当时还没有成家,黄师母也了解我的情况,她热情地给我介绍对象,问我有什么要求等等。黄师母的关怀我至今仍记忆犹新。

到了1997年,我参加了学校的副教授职称评定。记得当时评定职称的程序是:申请者首先要上台汇报自己的代表作,说明近几年的教学科研情况,然后几位评委分别评议,评议完毕后申请者退场,评委们最后投票。我汇报的代表作是刊载于《浙江学刊》上的《唐代的廊下食与公厨》论文。黄先生作为评审委员,他对我的论文没有提过多的意见,只是认为论文借用唐代中央地方官府每天用利钱供给官员午餐,并对此多有评述考察,有意无意影射现今各级政府部门乃至公立单位备办员工午餐事,指出这是“影射史学”的再现,并说这不是纯粹的历史学研究。不过,他还说道:“这是这个领域第一篇研究论文,有一定的新意。”就是说,黄先生虽然最后也肯定了论文的贡献,但前面的评价确实有点吓人。我当时就感到晋升职称肯定没有指望了,也有点灰心丧气。但令人意想不到的是,到了晚上就得到消息,说我全票顺利通过副教授职称评审。可见,尽管黄先生对我的代表作有质疑,但也指出其中的创新和价值,即秉承客观的态度审视年轻学者的成果。也就是说,这不是一味贬斥,而是实事求是地指出论文存在的问题及其价值增长点,是对年轻学者之后的研究提供了建议和参考。很显然,黄先生给我投了他宝贵的一票,使得我职称晋升成为可能。谢谢黄先生。

1998年我赴韩国国立庆北大学留学,四年后的2002年获得博士学位,重新回到陕西师范大学。2003年6月,我的博士论文《七世纪中叶唐与新罗关系研究》由中国社会科学出版社推出。2005年荣获陕西省高校人文社会科学优秀成果一等奖,2007年荣获陕西省第八次哲学社会科学优秀成果一等奖。好像是2005年左右,时任历史文化学院院长的贾二强老师和我闲话,他提到我出版的著作,告诉我黄先生曾翻阅了我的书,说拜根兴的博士论文写得很不错。当时我感到非常高兴,能获得黄先生的肯定,真是荣幸至极,谢谢老先生!当然也要谢谢贾老师传递的信息,不然我还不知道此时因身体不适,活动受限不能下楼的黄先生曾翻看过我的书呢。

无疑,黄永年先生是我学术研究成长过程中重要的老师之一。值此黄先生诞辰100周年的日子,让我们继承黄先生的遗志,弘扬老人家矢志不渝终生献身学术研究的精神,为祖国培养更多的学术人才,为陕西师范大学的隋唐史研究的再度辉煌做出自己的贡献。